三、医院清洁、消毒、灭菌工作

(一)医院用品的危险性分类

医院诊疗器械、用品按污染后可造成的危害程度和在人体接触部位的不同分为3类:

1.高度危险性物品 此类物品是穿过皮肤、黏膜进入无菌组织或器官内部的器械或与破损组织、皮肤黏膜密切接触的器材和用品,如:手术器械、输液器、血液及血制品、注射器、脏器移植物等。

2.中度危险性物品 此类物品仅与皮肤、黏膜相接触,而不进入无菌组织内部,如:血压计袖带、体温计、鼻镜、耳镜、音叉、压舌板、便器等。

3.低度危险性物品 此类物品不进入人体组织,不接触黏膜,仅直接或间接地与健康无损的皮肤相接触。如没有足够数量的病原微生物污染,一般无危害,如:衣物、被服、口罩等。

习题:

高度危险性物品是指用过的

A.体温计

B.护士服

C.压舌板

D.手术器械

E.血压计袖带

(二)选择消毒、灭菌方法的原则

1.根据物品污染后的危害程度选择消毒、灭菌方法 凡是高度危险性物品,必须选用灭菌法,以杀灭一切微生物包括芽胞;凡是中度危险性物品,一般情况下达到消毒即可,可选择中效或高效消毒法;凡是低度危险性物品,一般用低效消毒法或只作清洁处理即可。

2.根据污染微生物的种类和数量选择消毒、灭菌方法及使用剂量。

3.根据消毒物品的性质选择消毒方法 耐高温、耐湿器材和物品首选压力蒸汽灭菌法或干热灭菌法;怕热、忌湿和贵重物品选择环氧乙烷或甲醛气体消毒、灭菌。

4.严格遵守消毒程序 凡是受到感染病人的血液污染的器械和物品、排泄物、分泌物等,应先预消毒,清洗,再根据物品污染后危险性种类,选择合理的消毒、灭菌方法进行消毒灭菌。

(三)医院日常的清洁、消毒、灭菌

1.医院环境。

2.被服、衣物的消毒 有条件的医院可将被服、衣物集中起来,经环氧乙烷灭菌后,再送到洗衣房清洗,备用。无条件的医院,可根据不同物品采取不同方法。棉织品经洗涤后用高温消毒;床垫、棉胎、枕心、毛毯等可用日光曝晒或紫外线消毒;感染与非感染的被服、衣物要分开清洗、消毒;工作人员的用物应单独清洗、消毒。

3.皮肤与黏膜的消毒。

4.空气净化。

5.预防性与疫源性消毒。

6.器械、物品的清洁、消毒、灭菌。

(四)清洁、消毒、灭菌的监测与效果评价

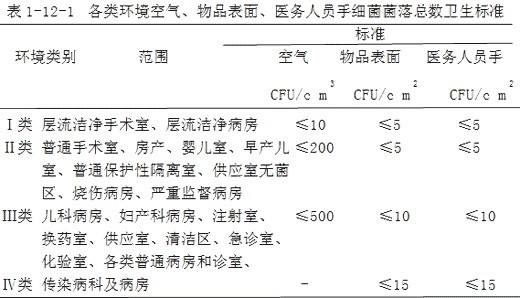

1.各类环境空气、物品表面、医务人员手的消毒卫生标准见表1-12-l。

另外,不得检出乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌及其他致病性微生物。母婴同室、早产儿室、婴儿室、新生儿室及儿科病房的物品表面和医务人员的手上,不得检出沙门氏菌。

2.医疗物品消毒效果监测进入人体无菌组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品必须无菌,不得检出任何微生物;接触黏膜的医疗用品细菌菌落总数应≤20CFU/g或100cm2,致病微生物不得检出;接触皮肤的医疗用品细菌菌落总数应≤200CFU/g或l00cm2,致病微生物不得检出。

3.消毒液的监测 定期测定消毒液中的有效成分,应符合规定的含量;使用中的消毒液含菌量≤100CFU/ml,致病微生物不得检出。但这种消毒液不能用于灭菌处理或浸泡、保存灭菌器械,也不能用于空气喷洒。

4.压力蒸汽灭菌效果的监测。

5.紫外线消毒效果的监测 紫外线照射强度和杀菌效能可用物理、化学、微生物方法测定。将紫外线强度计置于紫外线灯管的正中垂直1m处,开灯照射5分钟后判断结果:普通30W新灯管辐照强度≥90μW/cm2为合格;使用中紫外线灯管辐照强度≥70μW/cm2为合格。应用紫外线强度与消毒剂量指示卡来测定紫外线灯管是否合格,并可判断对水、空气、物体表面消毒的效果和测定消毒所需的照射剂量。应用标准菌片,可根据照射后的杀菌率评价紫外线消毒效果。

习题:

消毒卫生标准规定使用中的消毒液含菌量应

A.≤20CFU/ml

B.≤40 CFU/ml

C.≤60 CFU/ml

D.≤80 CFU/ml

E.≤100 CFU/ml

湘公网安备 43012102000043号

湘公网安备 43012102000043号